Menu

将来にわたり社会の発展と自社の持続的な成長の両立を実践していく「サステナビリティ経営」を掲げた八千代エンジニヤリング。サステナビリティや環境問題とビジネスの相関性に造詣が深い、環境ジャーナリストの枝廣淳子さんを交えて、当社の「サステナビリティ経営」が拓く未来の社会や期待される役割についてお話ししました。

昨今、社会課題は多岐にわたって複雑化しています。気候変動に伴う災害、人口減少による地域の衰退、新型コロナウイルス感染症による世界・社会の変化などは周知のとおりですが、私たちの携わっているインフラ整備などでも加速度的に複雑化し、課題解決は混迷を極めている状況です。

しかし、それをリスクとしてではなく、事業の機会として、社会課題の解決と新しい価値を提供していくことが私たちの使命であると捉えると、私たちの存在意義は、より社会的に高まっているのではないかと考えています。

そこで、現在だけではなく将来にわたり、社会発展と当社の持続的な成長の両立を実践していく「サステナビリティ経営」を2年前に設定した第二次中期経営計画より明記しました。

今の社会はとても難しい局面にあると思います。さらに経済も社会もペースアップし、社員一人一人にもタイムパフォーマンスや即決断即行動が求められています。ただ、きちんとこの社会を見つめると問題が複雑化していますので、実はじっくり立ち止まって長期的に考えることも必要です。即決断即行動になると、問題の表面的な対症療法になることもあります。これまで短期的に利益が上がる活動を中心にしてきたが、問題の本質に切り込んでいるのか、というとそれはなかなか難しいというのが多くの本音かと思います。

今世界的に必要とされているのは、問題を、目の前にある個別の要素ではなく、それぞれの要素とその「つながり」が持つシステムから考えて、問題の症状だけではない根本的な構造を見抜き、問題の構造を変えていくことだと思います。この構造やシステムの変革というのは一朝一夕にはできませんので、時間軸を長くしていく必要があると思います。

そのような視点から言えば、御社が携わっているインフラ事業は一般的なビジネスに比べて時間軸が長く、基本的な考え方は既にお持ちだと思います。

まさに「千代に八千代に」という会社名の由来がそこにあり、人類のたゆまぬ成長に貢献していくことを使命としています。

そこが御社の特徴だと思います。

現在多くの企業が、社会的な価値の創出と自社の利益という圧力が同時にかかる中で、成果が求められています。もちろん、さまざまなプロジェクトやプログラムによる製品やサービスの提供は大切なことですが、一方で問い直しも起こっています。というのも、これだけ企業がさまざまな努力をしているのに、地球全体では悪化しているのはどうしてなのか?企業としてサステナビリティをやろうと思うとどうしても投資対効果が問われ、ビジネスケースが成り立たないと投資ができないという側面もあります。

時間軸を長く取ることができれば良いのですが、それができないと結局、短期的で確実に利益が上がるものにしか投資できません。そのため本質的な課題が手つかずになります。

研究者レベルでの考えや施策を、企業経営にどのように組み込んでいくのか、もしくは投資家を通じて、ということも今後問われる時代が来ると考えています。その時に御社のような長期的なスタンスがあって、そうした考え方を他の企業よりも取りやすい、取ってこられた企業のビジネスモデルが必要な時代が来るのではないでしょうか。

当社の場合は、株主に対して還元することは前提ですが、自分たちの意思を貫ける、ある程度融通が利くというところは非常に大きいです。説明責任もありますが世の中の捉え方、世論もここ10年で大きな変化を遂げたと感じています。

社会課題や環境問題への意識や感覚も変わってきていると思います。若い世代と区切るわけではありませんが、そこにあるものだけでも十分に足りているという意識をもって、多過ぎるもの、余分なものを削減してシンプルな生活を楽しんでいたり、環境に配慮した商品や食べ物、地域でつくられたものを意識して購入していくなど、自分一人ではできないことも多くの人が共感して参加することで、少しでも社会や地域の課題に役立ちたいという意識は増えていると思います。世の中の課題に対して何かしらコミットして、自分も一緒に頑張っているという気持ちはさまざまな新しいサービスを創出する機会となりますし、その意識や価値観が社会的に高い評価を受ける時代なのかと思います。

環境や社会と併せて経済も回しながら、地域とも、他社とも連携してWin-Winの関係を維持しながら循環させていく、そんな循環の輪をつくっていくことは大変ですよね。

そのためにはコツがあると思います。地方創生に携わっていますが、行政だけ、民間だけで取り組んでも成果が出ない、また長続きしないことがあります。

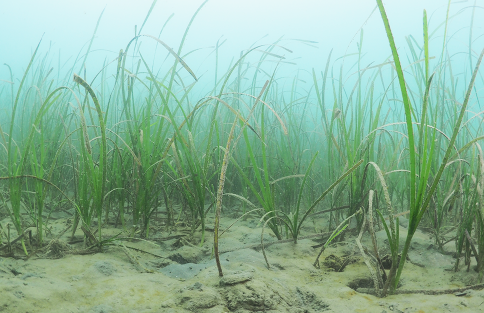

例えば、御社も携わっていらっしゃる ブルーカーボン事業ですが、日本でも先進的な活動をしている岩手県洋野町では、3つの漁協と町、地元の団体と企業、最近では地方銀行も参入して取り組んでいます。地元の団体が中心となって、地域のさまざまな方を巻き込みながら活動し運営をされています。このような事例があちこちで試行錯誤的に少しずつ増えてきています。現在は、上向きな変化点にあるのではないかと考えています。

当社が2011年から携わっている横浜ブルーカーボン事業では、ブルーカーボンによるCO2吸収量をクレジットとして売買する仕組みを世界に先駆けて構築しました。その取り組みは2022年の「Jブルークレジット制度」につながり、環境の価値におけるビジネスを「海」というフィールドで実現し、社会に対してもインパクトになったと思います。

循環の輪という視点でいえば、水循環の仕事に携わっていた時に、上流から下流、海へと水の経路をたどっていく中で、さまざまな人の営みともつながって複雑に絡み合っているということを感じました。それらを整理していくと、水や木の循環、海や物質の循環、人々のつながりや思いの循環があり、そしてそれと同時にお金の循環がないと継続は難しいということを感じました。人の思いが伝わり拡がっていくことと、お金が回ることで地域経済が回る仕組みをつくることが重要です。思いをお金に変えるような商品やサービスを展開する事業者や個人との『共創』をオープンにすることで、社会をより良くしていこうという人々が参加しやすい仕組みづくり、そしてそういう会社でありたいと思っています。

そうした仕組みの一例を挙げると、アメリカの多くの州の会社法では、「ベネフィットコーポレーション」が規定されています。一般的に会社というのは、株主の利益を最大化することが重要とされますが、ベネフィットコーポレーションの認定を受けると、社会に対する価値の最大化が義務になります。株主から利益を最大化していないと訴えられる心配がなくなり、逆に社会価値を本当に最大化しているかと訴えられる可能性があるほどです。企業も短期的な株主の利益でなく、本質的な社会課題の解決をできるということです。日本でもそうした動きもあります。長期的に本質的な社会課題の解決に前向きな企業はやりやすくなると思いますが、同時に売上げを得て、企業の存続を図ることは必要です。企業の中で短期的に利益を稼ぐ人たちだけではなく、5%でもいいので本質的で長期的なことを考える人を常に社内に持っておいてください、ということを私は提言しています。

そしてまだマイノリティである長期的視点をもった5%の方々を、御社がサポートしていただけると社会的な成果と存在感を出しながら、解決にあたっていけるのではないでしょうか。

多岐にわたる社会課題に対して私たちの役割も期待されるところですが、当社は千年先の未来を見据えて「この世界に、新しい解を。」ということを掲げています。改めて、会社は今後何を目指し、達成させていくのでしょうか。

まず、当社は「yecカーボンニュートラル宣言」を掲げています。短期的には2027年までに温室効果ガスの排出についてScope1(直接排出量)とScope2(間接排出量)を実現します。さらに、2050年までにはScope3(その他の排出量)を実現するための計画と挑戦を続けていきます。

今、企業はCO2をなるべく削減することを前提に、足りない分をオフセットやクレジットを購入することで目標達成を図っていますが、当社はブルーカーボンやプラスチックごみ削減などの事業を通じて、カーボンニュートラルに貢献できる強みを持っています。単純にオフセットする、クレジット購入による個別の課題解決で留まるのではなく、実際に現場で汗をかきながら活動をし、その対価としてクレジットを獲得していけるような企業であり、社会に貢献していきたいと考えています。

もう一つは、プラスチックごみの問題を例にすると、当社ではソフトウェアを開発してプラスチックごみの調査を行っていますが、その先の対策やマネジメント、成果と改善といったところまで十分な支援ができていません。計画から運営を支援しながら、またその地域でモニタリングと改善を図っていくような「調査+マネジメント+資源循環」をワンパッケージにして地域の資源循環に貢献できればと考えています。これから2025年を目途に、ビジネスとして成り立つよう取り組んでいるところです。

官公庁や自治体と、民間企業や団体が御社を通じて『共創』の輪を生み出し、地域社会や経済の活性化を実現していくことをとても期待しています。私は、御社の業務や勉強会などから、実績をはじめ良好な企業イメージを持っていますが、世間にはまだまだ解決できるパートナーの選択肢として拡がっていないことが、大変もったいないと感じています。もっと対外的なアピールができると、『共創』の輪が拡がり、加速度的に推進していくのではないかと思います。

これからは『共創』が一つのキーワードであると感じています。1対1の取り組みではなく、いかにマルチであるか。日本型モデル、またはその地域モデルとしてしっかり循環する仕組みをつくっていくことが現在の課題と思っていますので、今後も社会に新たな価値を提供していくことを期待しています。

社業自体がSDGsをはじめとしたサステナビリティへの貢献度が高いにも関わらず、そのことを社員一人一人がより自分事化することが課題であると考えています。社員自身が携わっている業務が、SDGsや地域の持続可能性につながっているということを、存在意義として捉えられるのが理想です。

ブルーカーボン事業や地域創生事業、環境関連事業に限らず、日頃の業務の中で社員が「人の役に立っている」、「おもしろい」、「楽しい」、「自己の成長の実感」を少しでも感じられる環境・仕組みづくりをしていけたらと考えています。

また、「憧れ」あるいは「感動」なども、取り組みを進める上で大変重要なキーワードと感じます。外部へのアピールも回りまわって外から社内へ伝わり、社員の意識向上やエンゲージメントを高めることにつながると思います。

枝廣さんからいただいた言葉を胸に、私たちはより一層励んでまいります。

脱炭素社会の早期実現に向けて積極的に取り組む横浜市では、いち早くブルーカーボン(※)のポテンシャルに着目し、ブルーカーボンを活用したプロジェクトを2011年に開始しました。

当社は、その「横浜ブルーカーボン」プロジェクトのコンサルティングに、開始当初より携わってきました。2014年には、世界的に例のないブルーカーボンを対象とした「横浜ブルーカーボン・オフセット制度」の運用を開始しました。本制度は、ブルーカーボンによるCO2吸収量の増大および排出量の削減効果を、取引可能なクレジットとして認証し、そのクレジットの売買を行うことで、海の環境活動のさらなる推進を目指すものです。

2022年には、国の認可を受けたジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が、この横浜市独自制度の内容を概ね踏襲した「Jブルークレジット®」の試行事業を開始し、その事業や活動は全国にも広がりを見せています。

※ 海域に生育する海草(アマモ)や海藻などの生物により吸収・隔離される炭素のことで、2009年に国連環境計画(UNEP)報告書で命名